Power BIには多くのグラフが用意されていますが、「どれを使えば良いかわからない」「なんとなく使っている」という方も多いのではないでしょうか?

この記事では、Power BIの中でも特に使いやすく、レポートで効果的に情報を伝えられるおすすめのグラフと、その使い分けパターンを紹介します。初心者の方も安心して使えるよう、各グラフの特徴と活用シーンを具体的に解説していきます。

Contents

デフォルトで使用できるPower BIのビジュアル一覧

Power BIでは以下のビジュアルがデフォルトで使用可能です。

カスタムビジュアルも多数公開していますが、一般的なビジュアルが使えるようになれば十分です!

| ビジュアル | 向いている場面 | おすすめ度 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 集合/積み上げ横棒グラフ | カテゴリ別合計比較 | ★★★☆☆ | 合計が比較しやすいが内訳比較はやや弱い |

| 集合/積み上げ縦棒グラフ | 時系列×内訳 | ★★★★☆ | X軸=時間で値の推移が直感的に分かる |

| 折れ線グラフ | 純粋なトレンド | ★★★★★ | 迷ったらこれ。増減が一目瞭然 |

| 円/ドーナッツグラフ | 構成比(3–5カテゴリ) | ★★★★☆ | 空洞に合計カードを置くと見栄えUP |

| 折れ線+棒グラフ | 量と率/異スケール比較 | ★★★★☆ | 折れ線と棒で異なる要素を表示可能 |

| ゲージ | 目標達成度 | ★★★★★ | KPIダッシュボードの主役 |

| カード | 単一KPI表示 | ★★★★☆ | 数字を“ドン”と見せたいとき |

| マトリックス/テーブル | クロス集計/エクスポート | ★★★★★ | “Excel感覚”で明細確認 |

| スライサー | インタラクティブ分析 | ★★★★★ | ほぼ必須。複数配置でUX向上 |

特にこの中でも集合/積み上げ横棒、集合/積み上げ縦棒、折れ線、円/ドーナッツ、カードの5種類が使いこなせればExcelで作成していたほとんどのグラフの再現が可能です。

集合/積み上げ横棒、集合/積み上げ縦棒の使い方

棒グラフは数値の大小の比較や分布を見たいときに最適です。

具体的な棒グラフのパターンは下記の6通りです。

集合棒グラフでは列の要素が横並びになり、積み上げ棒グラフでは要素が積み上がり一つの棒グラフとなります。

上図の年ごとの野菜の売上グラフを例にして説明すると、

どの野菜が売れているのか知りたいときは集合棒グラフを使うとすぐに分かりますね。一方でどの年が一番売上が高いのかは積み上げ棒グラフでみる方が分かりやすいです。

このように各要素の比較が重要な場合は集合棒グラフ、合計値の比較が重要な場合は積み上げ棒グラフを使用すると見たときにパッと判断することができます!

100%積み上げ棒グラフでは各年の売上の大小は比較できなくなりますが、売上に占める各野菜の割合を比較するにはもってこいです。

具体的な作成方法ですが、積み上げ横棒グラフでは並べたい要素をY軸、表示したい数値 (売上)をX軸、販売した野菜の名称を凡例に配置することでグラフが作成されます。※凡例が無くても表示可能です。

縦棒グラフの場合は、横棒グラフでは並べたい要素をX軸、表示したい数値 (売上)をY軸に配置します。

集合縦棒グラフも積み上げ棒グラフと同様に並べたい要素をX軸、表示したい数値 (売上)をY軸に配置します。この時にX軸に年、月といった複数の列を配置しすることも可能です。年でひとくくりにしてくれるので区切りが分かりやすくなります!

折れ線の使い方

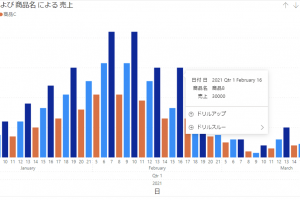

折れ線は時系列データの表示では定番のグラフです。増減や傾向 (上昇/下降/フラット)が一目で分かるので売上推移を見せるのにおすすめです!

折れ線グラフの作成方法はX軸に横に並べたい要素 (年、月、日付など)、Y軸に表示したい値 (売上)を配置することで作成できます。凡例に商品名などを配置するとそれぞれの売上折れ線が表示されます。

※メジャーを使用することで異なる折れ線 (個数と売上)を表示することも可能です!

注意点としては製品ごとの売上に大きな差がある場合、例えばとまとは毎月100万円の売上があるがなすは毎月1万円しかない状況だと片方の折れ線が潰れてしまい推移をみることが難しくなります。

このような場合は折れ線グラフを複数に分ける、正規化して無理やり表示するなど工夫が必要ですね。

補足ですが折れ線と棒グラフを組み合わせた面グラフという表示方法もあります。

折れ線グラフの推移が見やすい特徴と棒グラフの大小の比較がしやすい特徴を兼ね備えたグラフです。

作成方法は折れ線グラフと同じです。表示する要素が少ないと非常に見やすいのですが要素が増えてくるとごちゃごちゃ感がかなり増えてしまうのが難点です。

表示する要素が少ない時におすすめのグラフです!

円/ドーナッツの使い方

円グラフ、ドーナッツグラフは売上構成やアンケート回答者の年齢層など内訳を見せるときにおすすめのビジュアルです。

円グラフの作成方法は値に表示したい数値 (売上など)、凡例に分割したい要素 (製品や年齢層など)を配置することで作成できます。

ドーナッツグラフも作成方法は同様ですが、円グラフと異なり中央部分に穴があり、空いた部分にカードで総計を表示したりすると合計と内訳がパッと見て分かりやすいです!

特に中央部分に表示したいものがなければ多くの人が見慣れている円グラフを使用することをおすすめします。また要素が多くなりすぎる場合はグループ化するなど他のビジュアルと同様に工夫が必要です。

折れ線+棒グラフ

折れ線+棒グラフは名前の通り、折れ線と棒グラフを同時に表示できるグラフです。

棒グラフに売上、折れ線に販売数量など複数の数値を同時に表示でき、連動性があるのかが分かりやすいです。

一方で要素がたくさんあるため、見づらくなりがちなグラフでもあります。

上のグラフも商品名で色分けされており少しごちゃごちゃしていますので商品名は無しで単純に売上と販売数量を見せるグラフとして扱うほうが分かりやすいですね。

ゲージの使い方

ゲージは進捗管理など目標値に対して今の進捗がどのくらいか確認するためにおすすめのビジュアルです。

ゲージは値に売上などの実数値、目標値に売上目標などKPIを配置することで表示できます。

デフォルトでは最小値は0、最大値は値の2倍となるように設定されていますが個別で指定することも可能です。

目標値は線で表示されるのでメーターが目標を越えているか一目で分かるので目標管理をする場合はぜひ使用しましょう!

カードの使い方

Power BIのカード、複数行のカードとは値を表示したいときに使用するビジュアルです。

カードではフィールドに表示したい要素を配置すると値とフィールド名 (デフォルトは列名)が表示されます。複数行のカードの場合は複数の要素を表示可能で同じテーブルのデータやリレーションがある値をまとめて表示してくれます。↑では商品名ごとに売上が分けて表示されていますね。

カードは当日の売上やKPIなどすぐに把握したいデータを表示するのに非常に便利です!

集計を毎回しなくてもレポート更新で自動的に集計されますので作業をかなり減らすことが可能です。

急に当日の売上を聞かれてもすぐに答えられます笑

注意点はカードをたくさん配置しすぎると数字だらけのレポートとなってしまい、どの値が重要か分かりにくくなるので配置のし過ぎには注意しましょう!

マトリックス/テーブルの使い方

集計した数値を表示するにはマトリックスがおすすめです。

マトリックスはExcelのピボットテーブルほぼと同じ機能で、並べたい要素を行、列に配置、クロス集計したい列を値に配置することで表示できます。

ピボットテーブルでは商品名の並び順をドラッグして変更することが可能でしたがマトリックスでは今のところ実装されていません…残念です。

テーブルはマトリックスとは異なり全て列として配置します。

売上の明細を確認する場合などPower BIに取り込まれたデータを行ごとに見る場合におすすめです。

月の列を配置しなければ年、商品ごとに販売数量や売上は自動で集計されます。

メジャーで集計を行った際に計算ロジックがあっているか確認する事にもテーブルは便利です!私は累計値を集計する際に意図した挙動をしているかテーブルでチェックしています。

スライサー

最後は他のビジュアルと用途が異なりますが非常に便利なスライサーの紹介です。

Excelのスライサーはピボットテーブルに複数のフィルターをかける際などに使用されますが、Power BIの場合は、グラフやテーブルすべてにスライサーの選択内容を反映することが可能です。

スライサーにはパーティカルリスト、タイル、ドロップダウン、指定の値の間の四種類の表示方法があり、指定の値の間のスライサーは要素が数値型の列のみ使用することができます。

スライサーはデフォルトでは複数の要素を選択する場合にCtrlキーを押しながらクリックする必要があり、初めて使用される方は戸惑う事が多いです。

そのためCtrlキーで複数選択のチェックを外しておくことがおすすめです!またどれか一つだけ選択できるようにするには単一選択にチェックを入れます。

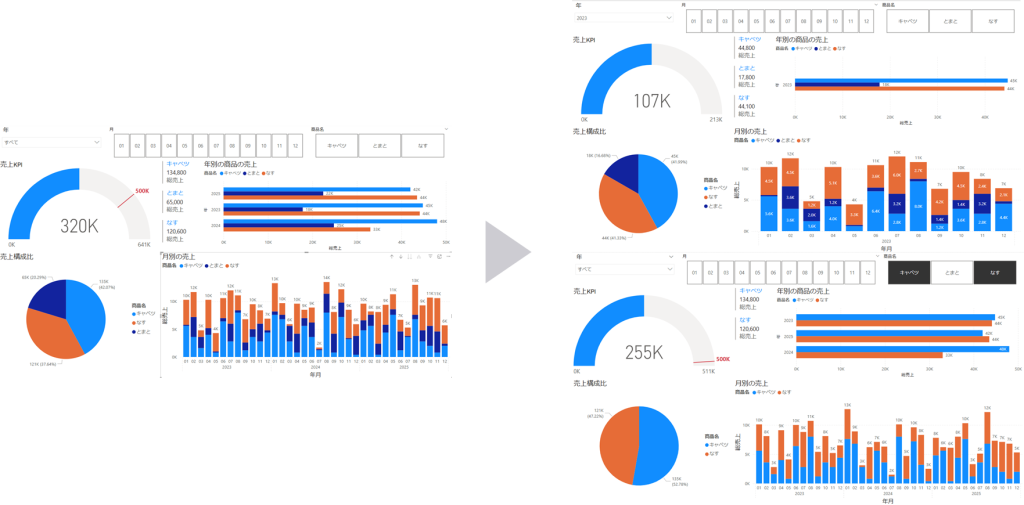

実際にスライサーで選択すると下のようにビジュアルで集計、表示される内容が変更されます。

右上では2023年をスライサーで選択したので2023年の値のみ集計されていますし、右下では商品名でキャベツ、なすを選択したため二つの商品の集計結果のみが表示されています。

このようにスライサーはユーザーが自由に見たい条件でビジュアルの集計結果を変更させることが可能になります。

Power BIの利点としてどれだけスライサーの条件を変更しても元データへの影響は無いため、複数人でExcelを共有していて変になってしまった・・・というリスクを回避することができます!

まとめ:まずは棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフを試してみよう

今回9種類のビジュアルを紹介してきましたが全て完璧に使用する必要はありません (できればベストですが)。まずは棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフの3種類が使えるだけで大体の情報は整理できます。

追加でテーブルとマトリックスが使えればビジュアル操作はほぼマスターしたといっても過言ではありません笑

まずはビジュアルを一つ作成する事が大切ですのでこの記事を読んだらすぐに試してみましょう!

コメントを残す